はじめに

「しっかり寝たはずなのに、朝からだるい」「夜中に何度も目が覚めてしまう」—そんな“眠りの質”に悩む女性が増えています。特に40代のワーママ世代は、仕事・家事・育児と毎日フル回転。知らず知らずのうちにストレスやホルモンバランスの変化が重なり、睡眠リズムが乱れやすくなる時期です。

そんなときに注目したいのが、“腸活”による「深眠力(しんみんりょく)」の底上げ。

実は、腸と脳は密接に関係しており、腸のコンディションが整うと自然と眠りの質もアップするのです。今回は、秋の季節にぴったりな「腸から眠りを整える習慣」をご紹介します。

腸と眠りはつながっている?「深眠力」を支える腸内リズム

腸は“第二の脳”と呼ばれる理由

腸は、ただ食べ物を消化する器官ではありません。実は脳と同じように、多くの神経細胞を持ち、ストレスや感情にも敏感に反応します。これを「腸脳相関(ちょうのうそうかん)」といい、腸の状態が私たちの気分や睡眠に大きく関わっているのです。

特に、腸内環境が乱れていると、幸せホルモンとも呼ばれる「セロトニン」の分泌が減少。セロトニンは、夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に変わるため、不足すると眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなったりする原因になります。

睡眠リズムを整えるには「朝の腸活」がカギ

腸と睡眠のリズムは、実は“朝”にスタートします。朝食をとって腸を動かすことで、セロトニンの分泌が促され、体内時計もリセット。夜の深い眠りにスムーズにつながります。

忙しい朝でも、白湯を飲んだり、フルーツを少し食べるだけでもOK。腸が「1日を始めるよ」とスイッチを入れることが大切です。

秋は腸が乱れやすい季節。眠りを妨げる原因とは

冷えと乾燥がダブルで腸にダメージ

秋は気温差が激しく、朝晩はぐっと冷え込む季節。体が冷えると血流が悪くなり、腸の動きも低下します。また、空気が乾燥することで水分不足になり、便秘がちになる人も多いでしょう。

腸が停滞すると、老廃物がたまり、眠りの質にも影響します。

食欲の秋は要注意!“食べすぎ”が眠りを浅くする

秋は美味しい食材が豊富で、つい食べすぎてしまう季節でもあります。特に夜に油っこいものや甘いものをとりすぎると、消化に時間がかかり、寝ている間も胃腸がフル稼働状態に。結果として、眠りが浅くなり、翌朝の疲労感が抜けません。

スマホのブルーライトも腸に影響?

実は、夜のスマホ習慣も腸のリズムに影響します。ブルーライトを浴びると脳が「昼」と勘違いし、セロトニンやメラトニンの分泌リズムが乱れるのです。腸内時計もそれに引きずられてしまい、眠りが浅くなる原因に。

寝る1時間前は、できるだけ画面を見ずに“オフモード”に切り替えるのがおすすめです。

腸活で整える「深眠力」アップの秋習慣

発酵食品を毎日1品

ヨーグルト、納豆、味噌、ぬか漬けなど、身近な発酵食品は腸活の味方。善玉菌を増やして腸内環境を整えることで、セロトニンの分泌をサポートします。

ポイントは「いろいろな種類をローテーションで食べる」こと。毎日同じものではなく、朝はヨーグルト、夜は味噌汁など、バランスよく取り入れましょう。

食物繊維とオリゴ糖で菌を育てる

腸内の善玉菌を“育てる”ためには、エサとなる食物繊維やオリゴ糖をしっかりとることが大切です。

食物繊維はごぼう、れんこん、さつまいも、きのこ類に豊富。秋の味覚を楽しみながら腸を元気にできます。オリゴ糖はバナナや玉ねぎ、はちみつなどに含まれていますよ。

夜は「腸を休ませる時間」を意識

深い眠りを得るためには、腸にも休息を与えることが大切。理想は、就寝の2~3時間前には食事を終えておくこと。

どうしても遅くなる場合は、スープやおかゆなど、消化に優しいメニューを選びましょう。

秋の夜におすすめ。眠りを誘う腸活レシピ

秋の夜は、体を温めながら心までほぐしてくれる“やさしい味”が恋しくなりますよね。ここでは、腸に優しく、深い眠りへと導く3つの腸活レシピをご紹介します。どれも簡単に作れて、忙しい日の夜にもぴったりです。

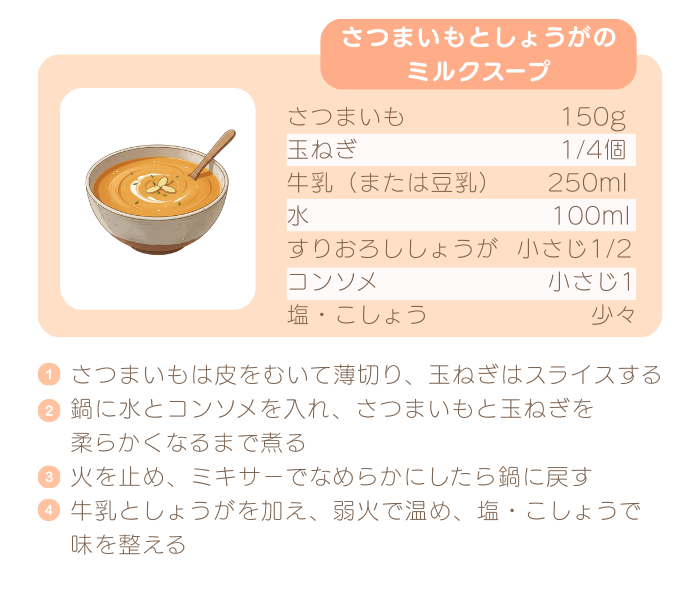

1. さつまいもとしょうがのミルクスープ

秋の味覚・さつまいもは食物繊維が豊富で、腸内の善玉菌を元気にしてくれます。さらに、体を温めるしょうがを加えることで、冷えやすいお腹をじんわり温め、眠りの準備を整えてくれます。

材料(2人分)

- さつまいも:150g

- 玉ねぎ:1/4個

- 牛乳(または豆乳):250ml

- 水:100ml

- すりおろししょうが:小さじ1/2

- コンソメ:小さじ1

- 塩・こしょう:少々

作り方

- さつまいもは皮をむいて薄切り、玉ねぎはスライスする。

- 鍋に水とコンソメを入れ、さつまいもと玉ねぎを柔らかくなるまで煮る。

- 火を止め、ミキサーでなめらかにしたら鍋に戻す。

- 牛乳としょうがを加え、弱火で温め、塩・こしょうで味を整える。

ポイント:

しょうがの香りが立つくらいがベスト。お腹が温まり、心までホッとする1杯です。

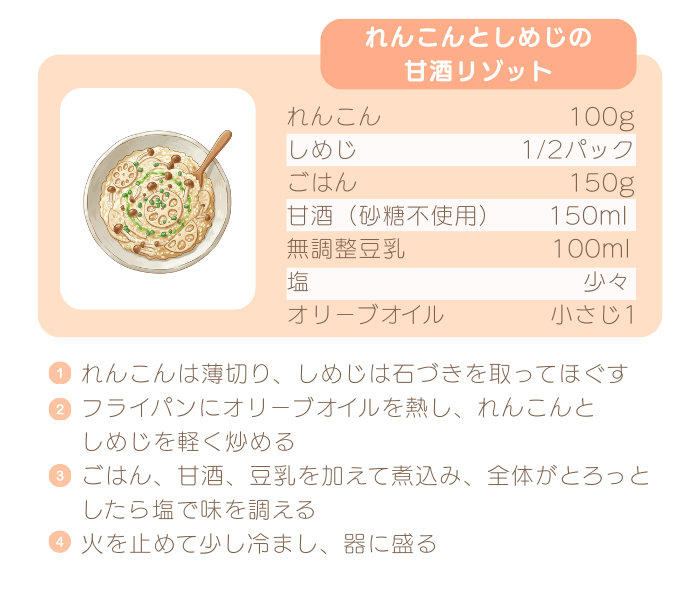

2. れんこんとしめじの甘酒リゾット

発酵食品である甘酒を使ったリゾットは、腸活にも睡眠にも◎。れんこんとしめじのシャキシャキ感が楽しく、優しい甘みが夜の疲れを癒してくれます。

材料(2人分)

- れんこん:100g

- しめじ:1/2パック

- ごはん:150g

- 甘酒(砂糖不使用):150ml

- 無調整豆乳:100ml

- 塩:少々

- オリーブオイル:小さじ1

作り方

- れんこんは薄切り、しめじは石づきを取ってほぐす。

- フライパンにオリーブオイルを熱し、れんこんとしめじを軽く炒める。

- ごはん、甘酒、豆乳を加えて煮込み、全体がとろっとしたら塩で味を調える。

- 火を止めて少し冷まし、器に盛る。

ポイント:

甘酒のやさしい甘みと豆乳のまろやかさが絶妙。腸がリラックスし、自然と眠気を誘います。

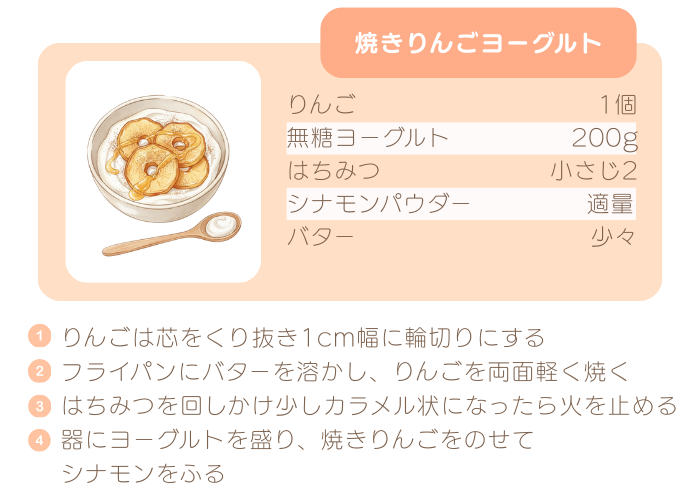

3. 焼きりんごヨーグルト

腸にうれしいヨーグルトと、秋の代表フルーツ・りんごの組み合わせ。加熱したりんごの甘みとシナモンの香りが、心を落ち着かせてくれます。トリプトファンを含むヨーグルトは、夜のデザートにぴったり。

材料(2人分)

- りんご:1個

- 無糖ヨーグルト:200g

- はちみつ:小さじ2

- シナモンパウダー:適量

- バター(またはオリーブオイル):少々

作り方

- りんごは芯をくり抜き、1cm幅に輪切りにする。

- フライパンにバターを溶かし、りんごを両面軽く焼く。

- はちみつを回しかけ、少しカラメル状になったら火を止める。

- 器にヨーグルトを盛り、焼きりんごをのせてシナモンをふる。

ポイント:

温かいりんごと冷たいヨーグルトのコントラストが楽しく、寝る前の“ごほうびデザート”にもおすすめ。

夜の腸をいたわるヒント

3品のどれも、胃腸に負担をかけずに満足感を得られるメニューです。

夜遅くに食べるときは、量を控えめにして「温かい」「やさしい」「発酵」を意識するのがコツ。体がほっとゆるんで、翌朝の目覚めが軽くなりますよ。

心と体をほぐす“おやすみ腸活”ルーティン

一日の終わりに、ふと気づくと体がカチカチにこわばっていたり、頭の中が仕事や家事のことでいっぱいになっていたりしませんか?

実は、眠りの質を高めるには「腸を休ませること」と同時に、「心と体をリラックスモードに切り替えること」が欠かせません。

ここでは、腸の働きを穏やかに整えながら“深眠力”を高める夜のルーティンをご紹介します。

1. 腹式呼吸で副交感神経をオンに

日中の緊張やストレスで優位になっていた交感神経を落ち着かせるには、腹式呼吸が効果的です。

お腹をふくらませるようにゆっくり息を吸い、吐くときはお腹をへこませながら空気を押し出すイメージで行います。

おすすめの呼吸法

- 吸う:4秒

- 止める:2秒

- 吐く:6秒

このリズムを5分ほど続けると、心拍数が落ち着き、副交感神経が優位に。腸の動きも穏やかに整い、体全体が“眠る準備”を始めます。

呼吸に意識を向けることで、頭の中が静まり、1日の緊張がスーッと抜けていきますよ。

2. お腹を温めるナイトケア

冷えは腸の大敵。おやすみ前にお腹をじんわり温めることで、血流が良くなり、腸の蠕動(ぜんどう)運動も活発になります。

湯たんぽや腹巻きを使っても良いですし、就寝前に白湯を一杯飲むだけでも十分。体の中心が温まると、自然と心まで緩みます。

おすすめの温めケアアイテム

- シルク素材の腹巻き

- 電気を使わない湯たんぽ(自然なぬくもりが長続き)

- カイロを使う場合は、直接肌に当てずに下着の上から

寝る前に「お腹がほっとする感覚」を味わうことが、腸に「もう休んでいいよ」というサインを送る時間になります。

3. 軽いストレッチで“腸のめぐり”を促す

1日中座りっぱなしや立ちっぱなしだと、腸の位置が下がり、動きも鈍くなりがちです。

寝る前の3分ストレッチで、腸周りの血流を促しましょう。

おすすめポーズ

- ひねりストレッチ: 仰向けに寝て、片膝を反対側に倒し、上半身をゆっくりとひねります。お腹の奥が伸びて、腸の動きが活発に。

- 膝抱えポーズ: 両膝を胸に抱え、ゆらゆらと左右に揺れると、お腹のマッサージ効果が。便秘気味の方にもおすすめ。

ストレッチ中は、深呼吸を忘れずに。呼吸と動きを連動させることで、体の緊張が和らぎ、心が静かに整っていきます。

4. アロマの香りで“眠るスイッチ”を入れる

香りには、自律神経に直接働きかける力があります。夜は、心を落ち着かせるアロマで“眠りのスイッチ”を入れましょう。

おすすめの香り

- ラベンダー: 王道のリラックスアロマ。ストレス緩和と安眠サポートに。

- ベルガモット: 柑橘系の爽やかさの中にやさしい甘さがあり、気分の落ち込みにも◎。

- マンダリン: やや甘くフルーティーな香りで、親子で使いやすい穏やかさ。

枕元にアロマストーンを置いたり、ティッシュに1滴垂らして香るだけでも十分。

香りを吸い込むことで脳の緊張がほぐれ、副交感神経が優位になり、腸の働きもゆるやかに整っていきます。

5. “デジタルオフ”の30分をつくる

腸と脳は密接にリンクしているため、寝る直前までスマホを見ていると、腸のリズムにも影響が出ます。

ブルーライトによってメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が減り、腸内時計も乱れてしまうのです。

寝る30分前はスマホやテレビをオフにして、照明を少し落とし、“静かな時間”を意識してみましょう。

お気に入りの音楽を流したり、ハーブティーを飲みながら日記をつけるのもおすすめです。

「今日も一日がんばったね」と自分をねぎらう時間が、腸と心をやさしく包み込みます。

6. 夜のハーブティーでリセット

一日の終わりに温かいハーブティーを飲むことで、体の緊張がほどけ、腸の働きも穏やかに整います。

おすすめハーブティー

- カモミールティー: 胃腸を落ち着かせる香りと穏やかな甘み。心の緊張もやわらげてくれます。

- ルイボスティー: ノンカフェインで夜にも安心。ポリフェノール豊富で、リラックスタイムにぴったり。

- レモンバームティー: 爽やかな香りでストレスを和らげ、穏やかな眠気を誘います。

カップを両手で包み込み、香りを深く吸い込みながら、呼吸を整えてみてください。

その時間が、明日の元気を育てる“おやすみ腸活”のクライマックスです。

7. 心地よい眠りは、腸から生まれる

眠る前のちょっとした行動が、翌朝のすっきり感を左右します。

無理をせず、できることから一つずつ取り入れてみてください。

お腹が温まり、呼吸が深くなり、心が静まっていくとき—あなたの腸も、やさしく休息を始めています。

「おやすみ腸活」は、体を癒すだけでなく、忙しい自分への小さなごほうび。

1日の終わりに自分をいたわることで、翌朝の笑顔がきっと軽やかになりますよ。

まとめ

寝ても疲れが取れないとき、それは「腸からのサイン」かもしれません。

腸と脳は密接につながっており、腸が整うことでセロトニンやメラトニンのリズムも安定し、自然と眠りの質が高まります。

この秋は、発酵食品や旬の根菜を取り入れた食生活、夜のスマホオフ習慣、そしてお腹を温めるケアなどで“おやすみ腸活”を始めてみませんか?

深い眠りは、明日の自分を軽く、心を穏やかにしてくれます。