「手足がいつも冷たい」「お風呂に入ってもすぐに冷える」「なんだか体がだるい」…そんな“なんとなく感じる冷え”に心当たりはありませんか?

冷えを感じても、仕事や家事に追われるとつい見過ごしてしまいがちです。しかし、それが体調不良の原因となることもあります。

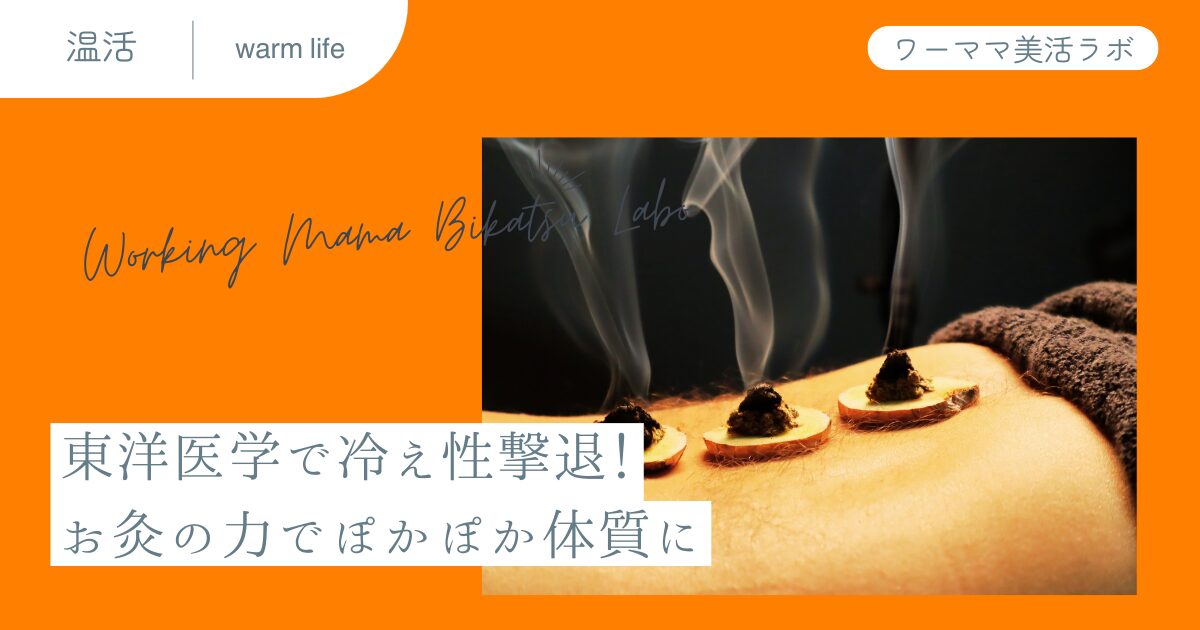

そこで今回は、東洋医学の知恵を活かした「お灸」に注目しました。

ドラッグストアでも販売されていることや、温かさが心身を落ち着かせるとして、少しずつ人気が広がっています。

お灸の効果やその手順まで、今日から始められるポイントをわかりやすくお伝えします。

※持病のある方やお肌に不安のある方は、お灸を行う前にかかりつけの医師にご相談ください。

※施灸の際は、無理なく心地よいと感じる温度で行うことが大切です。熱すぎると肌を傷める恐れがあるため、様子を見ながら丁寧に行いましょう。

お灸の力とは?東洋医学に基づく「温め」の知恵

お灸は東洋医学の「温める」療法のひとつで、体の内側から温かさを届けて健康をサポートします。

ツボを温めることで緊張をほぐし、気持ちをゆるめたいときにそっと寄り添ってくれます。

これから詳しくご紹介していきます。

1-1. お灸ってなに?その基本

お灸は、東洋医学で古くから使われている療法で、ヨモギの葉を乾燥させた「もぐさ」を使って体のツボに熱をあてます。

これにより、気の流れを整え、血行を良くする効果があります。

「お灸はただの温めるだけ?」と思うかもしれませんが、実際は体のエネルギーバランスを整え、体を温め、疲れをやわらげる力があります。

さらに、お灸には心を落ち着かせる効果もあり、ストレス解消にも役立ちます。

初めての方は、専門店で体験したり、市販のお灸セットを使ってみるのもよいでしょう。

1-2. なぜ「お灸」で血のめぐりが整うのか?

お灸は体の内側からじんわり温めてくれます。

ツボに熱をあてることで血行が良くなり、体の調子が整う効果が期待できます。

東洋医学では、体の調子がくずれる原因の一つに「気」や「血」の流れの滞りがあると考えられており、お灸はその流れをスムーズに整える手助けをします。

お灸はじんわりと温かさが広がり、心と体がゆるんでいくような感覚がえられるでしょう。

お灸の種類と選び方

お灸にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や使い方があります。自分に合ったものを選ぶことで、より効果を感じやすくなります。

このあと、その種類や選び方について、わかりやすくご紹介していきます。

2-1. 火を使うお灸と使わないお灸の違い

火を使うお灸と使わないお灸は、使い方や感じられる効果が異なります。

火を使うお灸は、もぐさを燃やして直接皮膚に熱を伝える伝統的な方法で、じんわりとした温かさを感じられます。

一方、火を使わないお灸は、電気や化学反応で熱を生み出すため、煙や匂いがなく、安心して使いやすいのが特徴です。

ただし、熱の伝わり方は火を使うものに比べてやや穏やかかもしれません。

それぞれの特徴を理解して、生活スタイルや好みに合わせて選ぶことが大切です。

2-2. 香りで選ぶお灸の楽しみ方

お灸は香りを楽しむことで、よりリラックスした時間を過ごせます。香りには心を落ち着けたり、気分を整えたりする効果があります。

たとえば、ラベンダーの香りは穏やかな気持ちになりたいときにぴったりで、ストレスを和らげる助けになります。

シナモンの香りはスパイシーで、体をじんわり感じさせるあたたかさを感じさせてくれます。

柑橘系の香りは気分を明るくし、リフレッシュしたいときにおすすめです。

このように、香りを選ぶことでお灸の時間をもっと心地よくし、日々の気分転換にも役立てることができます。

2-3. 温熱効果を高めるお灸の選び方

お灸の温熱効果をより高めるためには、いくつかのポイントを押さえて選ぶことが大切です。

まず、使用する部位に合ったサイズを選びましょう。広い範囲には大きめ、小さな部分には小さめのお灸が適しています。

次に、温度の感じ方も人それぞれなので、熱さが気になる方は火を使わないタイプや温度調整ができるものを選ぶと安心です。

また、もぐさの素材にも注目してみてください。天然素材を使ったものは、じんわりとした温かさに加え、香りによるリラックス感も楽しめます。

さらに、使用する頻度や時間を考えながら、自分の生活スタイルに合うものを選ぶことが、お灸を心地よく続けるためのポイントです。

体のめぐり改善に効果的なお灸のツボ5選

体のめぐり改善に効果的なお灸のツボを、以下に5つご案内します。

体調とやけどには十分注意し、心地よいと感じる温度で行ってください。

①三陰交(さんいんこう)

三陰交(さんいんこう)は、足の内側、くるぶしから指4本分ほど上にあるツボで、東洋医学では女性の健康を支える大切なポイントとされています。

このツボをお灸であたためることで、体の表面からじんわりと広がり、穏やかな時間を過ごすきっかけになるかもしれません。

また、生理に関する不調や更年期のゆらぎを感じる方にも用いられることが多く、穏やかな刺激でリラックスを促すことができます。

②足三里(あしさんり)

足三里(あしさんり)は、膝の少し下、外側にあるツボで、東洋医学では全身のエネルギーを整える大切なポイントとされています。

このツボを刺激すると、消化の調子を整えたり、血のめぐりを促したりと、体にさまざまな良い影響をもたらすと考えられています。

やや押すと響くような感覚があり、見つけやすいのも特徴です。

足三里は、疲れや胃腸の不調を感じるときにおすすめのツボです。

③太谿(たいけい)

太谿(たいけい)は、足首の内側、アキレス腱の前あたりにあるツボです。

東洋医学では「腎経」という経絡に属し、体のエネルギーの調整に関わる重要なポイントとされています。

このツボにお灸でじんわりと熱を伝えることで、血のめぐりが促され、体の内側から温かさを感じやすくなると言われています。

太谿は、穏やかな刺激で体調を整えたいときに取り入れやすいツボのひとつです。

④関元(かんげん)

関元(かんげん)は、おへその少し下にあるツボで、東洋医学では「丹田(たんでん)」とも呼ばれ、体の中心として大切にされています。

このツボは、心身を落ち着ける効果も期待されており、日々の緊張や疲れをやわらげたいときにも適しています。

関元は、体を内側から整えたいときに意識して取り入れてみたいツボのひとつです。

⑤合谷(ごうこく)

合谷(ごうこく)は、手の甲の親指と人差し指の骨が交わるあたりにあるツボで、全身のめぐりに関わる大切なポイントとされています。

ここを刺激することで、血の流れが整いやすくなり、肩こりや頭の重さが気になるときにも用いられることがあります。

合谷(ごうこく)は、比較的わかりやすい場所にあるため、日常のセルフケアにも取り入れやすいツボです。

強く押しすぎたり長時間続けたりせず、自分の感覚を大切にしながら行うことがポイントです。

まとめ:お灸で心と体を心地よく整えよう

なんとなく体が重い、気分がすっきりしない――そんな不調の背景には、体のめぐりやバランスの乱れが関係していることがあります。

お灸は、東洋医学の知恵から生まれた、心と体にそっと寄り添うケアのひとつ。

私自身、忙しい毎日の中で気持ちを切り替えるための“ひと呼吸”として、お灸を取り入れています。

「これなら続けられそう」と感じたら、今日から少しずつ始めてみませんか?

体の内側からじんわりと整っていくような感覚が、気持ちにも静かな変化をもたらしてくれるかもしれません。

あなたの毎日が、ゆっくりと心地よく整っていきますように。